9 agosto 1918, ore 2.10

A 489 metri sopra il veneto

Il vento caldo della notte gli alita in faccia, le ali tremano e sussultano; quell’aereo non doveva essere in volo, se si può chiamare aereo il Savoia-Pompilio SP.4. In realtà è più un aliante con un motore e due mitragliatrici. Quello che in questo momento sorvola il veneto ha il motore intasato, mentre ali e intelaiature sono state devastate da un temporale. La missione non poteva essere rimandata, così gli uomini a terra avevano dovuto rabberciarlo alla bell’e meglio usando gli scarti degli altri aeroplani sopravvissuti al maltempo.

Ai comandi c’è il Maggiore canadese William Barker (Asso dell’aviazione, Victoria’s cross) mentre alla mitragliatrice anteriore c’è il capitano inglese William Wedgwood Benn, entrambi della RAF. Alla mitragliatrice posteriore è seduto un italiano, il tenente di Fanteria Alessandro Tandura.

È silenzioso e sta dentro l’abitacolo a fatica, studiando il terreno sottostante. Ci è nato, lì sotto. Nonostante il buio della notte riconosce le strade, i paesini minuscoli, i fiumi. Wegwood guarda la mappa che tiene tra le cosce. C’è troppo vento e poca luce per essere precisi, e come se non bastasse l’aereo è percorso da brividi continui.

Alle sue spalle, sente Tandura fare un fischio. Il canadese e l’inglese fissano l’italiano con occhi troppo sgranati per nascondere la paura. Tandura si alza in piedi, si fa il segno della croce, regala ai due piloti un saluto attraverso gli occhialoni, poi si lascia cadere nel vuoto.

Il rombo del vento gli cresce nelle orecchie mentre allarga gambe e braccia. Sotto di lui, nel buio, la terra gli viene incontro a cento chilometri orari. La carne del viso gli si deforma, la bocca si apre e si chiude cercando di contenere il panico. Perché quello che sta per succedere è un esperimento che fallisce una volta su due, tentato all’estero da Bernard Zaphyrus e pochi altri pazzi, molti finiti male. Alcuni esperti dicono che non sarà mai impiegato in combattimento.

19 luglio 1915, tre anni prima

Monte Podgora

Tandura si tiene il braccio sinistro spappolato e guarda le barelle scendere. L’aria è satura di cordite, terra bruciata, fumo e grida di dolore. I feriti sono quasi tutti Carabinieri, massacrati dalle truppe austroungariche. Lui s’è preso una raffica che gli ha quasi strappato il braccio assaltando le trincee nemiche di sinistra, dov’erano le mitragliatrici nemiche.

Era assieme a una squadra di volontari comandata da un vicebrigadiere. Sembrava non finire mai. Ogni metro, ogni vittoria, corrispondevano a un metro indietro, a una sconfitta e a un morto. Un calvario di fatica, dolore, paura, frustrazione e morte. Nei libri di Storia, alcuni chiameranno quei giorni così: Calvario. Tandura dovrebbe morire dissanguato, ma un giovane medico militare lo sceglie tra tanti, gli mette un laccio emostatico attorno al braccio sinistro e gli salva la pelle.

9 agosto 1918, ore 2.11

A 300 metri sopra il veneto

Tandura con quel braccio sinistro cerca di afferrare sul petto un’impugnatura; sbanda verso sinistra, comincia ad arrotolarsi su sé stesso. È difficile, con il buio. Riprende l’equilibrio, riprova con entrambe le mani e questa volta trova quello che cerca. Afferra e tira con forza, trattenendo il fiato. In meno di un secondo la cordicella apre l’incappucciamento dello zaino che Tandura porta sulle spalle. L’aria entra, sparando fuori e gonfiando una calotta di seta del diametro di un metro e mezzo, collegata a dei tiranti. Si schiudono tutti insieme come un fiore, a loro volta collegati a un moschettone fissato all’imbracatura di Tandura con una corda elastica.

C’è uno schiocco, poi ad Alessandro sembra gli organi gli vogliano scappare dal corpo. I polmoni espellono tutta l’aria che hanno e si rifiutano di tirarne dentro altra. Annaspando, si aggrappa alle corde di uno dei primissimi paracadute emisferici della Storia, mentre scende verso terra alla velocità di oltre cinquanta chilometri orari. Se ha calcolato male l’altitudine, il paracadute non farà in tempo a rallentare e farà una gran brutta morte. Adesso è solo questione di matematica.

13 marzo 1914

Tra le colline di Treviso

Alessandro Tancredi e Leonardo Stellutti hanno vent’anni e guardano gli uomini gettarsi dal dirigibile con i paracadute, tra le grida spaventate e l’ovazione all’atterraggio. A entrambi, quel mondo, affascina oltre ogni dire. C’è bel tempo e il paesaggio è bello come solo il veneto sa essere, tra vigneti ordinati e colline rigogliose. Alessandro è più piccolo e inesperto, ma Stellutti ha già fatto dei lanci.

Mentre guarda gli uomini scendere, spiega al suo migliore amico la differenza. Ci sono paracadute inglesi, francesi e italiani. Ognuno è diverso, ma si dividono in due tipi: quelli aggressivi, con la calotta nera e stretta, e quelli più sicuri, con la calotta bianca e più larga. La differenza sta nella velocità di discesa; il primo mette a dura prova il fisico dell’uomo, si apre più tardi, ma scende troppo in fretta perché un cecchino lo prenda. Viceversa, il secondo è un bersaglio semovente.

Quando scoppia la guerra, si arruolano volontari.

9 agosto 1918, ore 2.11

A 40 metri sopra il veneto

Alessandro vede gli alberi nella luce della luna, ma i paracadute dell’epoca non hanno modo di cambiare rotta. Forse è stata l’aria calda che gli ha sbarellato la traiettoria, forse hanno calcolato male la loro posizione. Colpire un albero a cinquanta chilometri orari può spezzare a metà una persona, e Tandura non ci può fare niente. Controlla la respirazione e si prepara all’impatto.

3 gennaio 1916

Chiesa di Santa Maria Maggiore, Treviso

La bara di Leonardo Stellutti non è un granché, e il prete sembrava più preoccupato di fare in fretta che di far una bella omelia. La fidanzata di Leonardo piange aggrappata al braccio di Alessandro e continua a mormorare frasi che lui nemmeno sente. È stato un errore nel lancio, dicono. Peccato che in quella bara non ci sia nessuno. Delle lettere che Leonardo mandava ne arrivava una su cinque, tanto la censura militare era ottusa, ma Alessandro sapeva più o meno com’era andata. L’avevano fatto paracadutare in pieno giorno e un austroungarico l’aveva ucciso prima che toccasse terra. Forse Leonardo aveva addirittura fatto in tempo a vedere il cecchino. Chissà cosa si prova a guardare in faccia qualcuno che sta per ucciderti, senza poter fare niente per difenderti, solo aspettare.

2 agosto 1915

Comando dell’8° armata

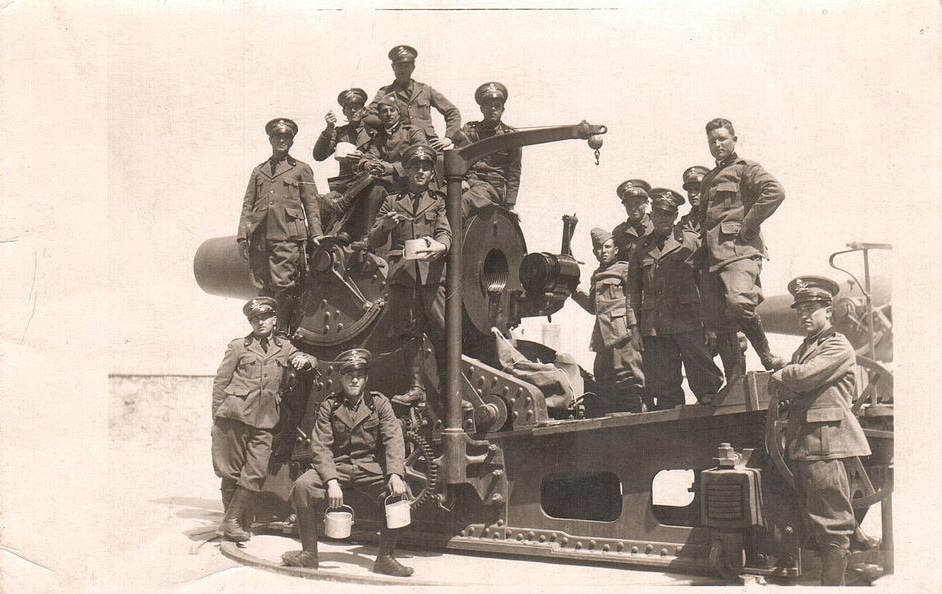

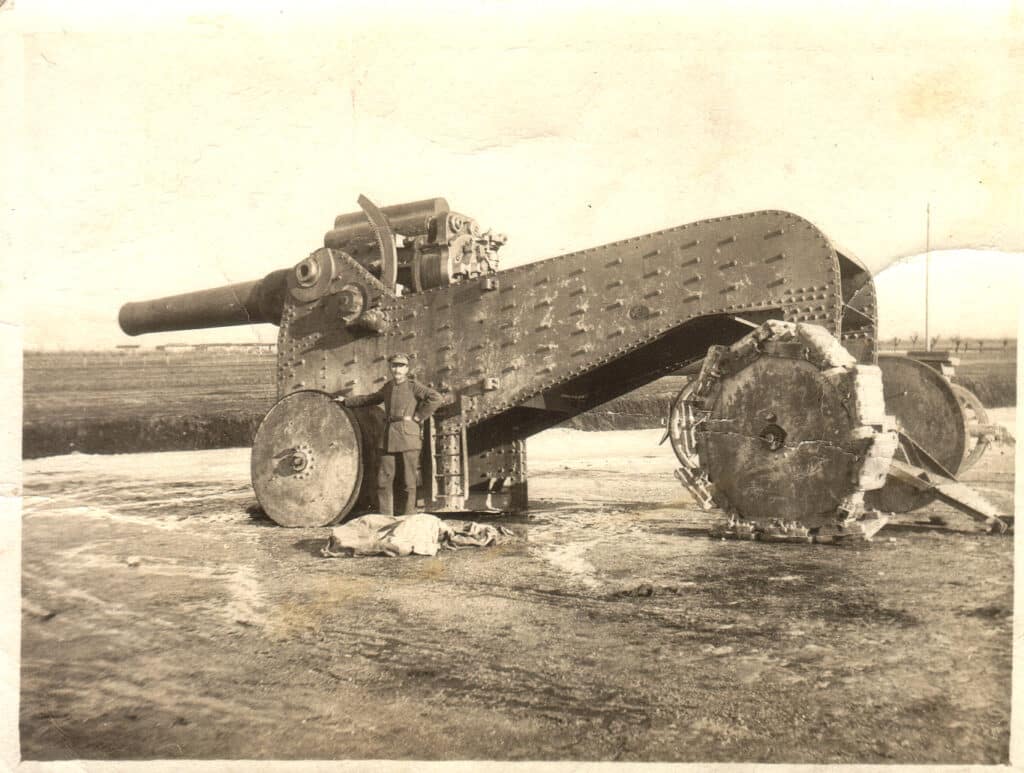

Il generale Caviglia fa chiudere le porte e le finestre e fa piantonare l’edificio, poi spiega a Tendura il problema. Oltre le linee nemiche ci sono uomini dispersi ma non catturati, alcuni nascosti, altri feriti. Hanno bisogno di infiltrare qualcuno che li recuperi, li riorganizzi e li trasformi in uno squadrone di spie, capaci di carpire informazioni e comunicarle oltre la linea di fuoco. Ma c’è un solo modo di farlo: bisogna scavalcare il tritacarne delle trincee e far piovere l’agente dal cielo. Non si può nemmeno fare di giorno, perché gli aerei non possono volare molto in alto, e i cecchini si divertono un mondo a tirargli addosso. Basta un colpo ben piazzato al motore perché i piloti muoiano bruciati vivi ben prima di toccare terra. I paracadute a disposizione sono solo due.

«Che modello vuole?» domanda il generale.

9 agosto 1915, ore 2.11

A 20 metri sopra il veneto

Schiva l’albero spostando il peso come se fosse un’altalena, poi le gambe gli restano impigliate in qualcosa che lo strattona verso il basso. Sente il corpo tirare e d’istinto mette le mani avanti, con il paracadute che lo trascina attraverso un cespuglio e poi sulla pietraia di un torrente. Nel buio sente la stoffa cadere e afflosciarsi più avanti. Rimane immobile a prendere fiato, nell’attesa che il cuore riprenda un battito regolare. Resta in ascolto. Nella campagna dov’è cresciuto ci sono solo grilli, e l’unica luce è quella tenue e giallastra delle lucciole vicino al torrente. Muovendosi con cautela, si tasta. È intero. Si libera dei legacci, zoppica fuori dalla boscaglia. Dovrebbe nascondere il paracadute, ma al buio il tessuto nero non si vede.

Tandura farà molto più di quello per cui era stato mandato il suo migliore amico; salverà migliaia di persone, trasmetterà decine di informazioni e riuscirà a tornare a casa incolume. A Vittorio Veneto gli hanno intitolato il Nastro azzurro, una stanza nel museo della Battaglia, la caserma dell’Esercito e una via della città. Lo Stato italiano gli ha dato cinque croci al merito di guerra, tre medaglie di bronzo al valor militare, quattro medaglie d’argento e la medaglia d’oro.