Il 27 settembre 1915, nell’avamporto militare di Brindisi, la corazzata Benedetto Brin pullula di uomini in uniforme e in abiti civili che entrano ed escono caricando viveri, munizioni e carburante. Alle 8,08 in plancia c’è Raffaele Fiorese, capitano di corvetta. Sente delle grida, esce e vede delle fiamme salire dal boccaporto di poppa. Prima che possa fare qualsiasi cosa, l’intera santabarbara esplode spaccando la Benedetto Brin e affondando con 456 uomini, tra cui lui e il comandante della divisione navale.

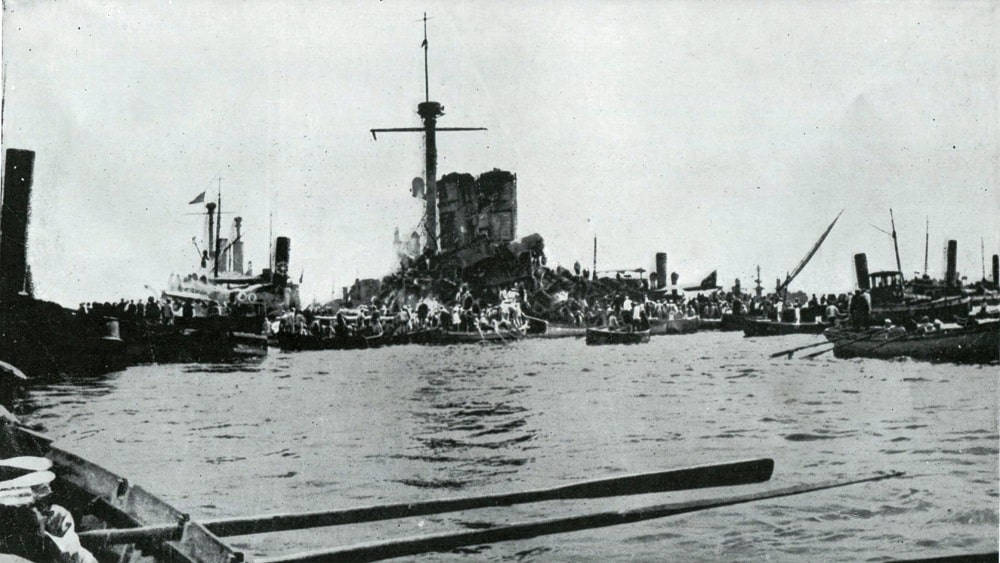

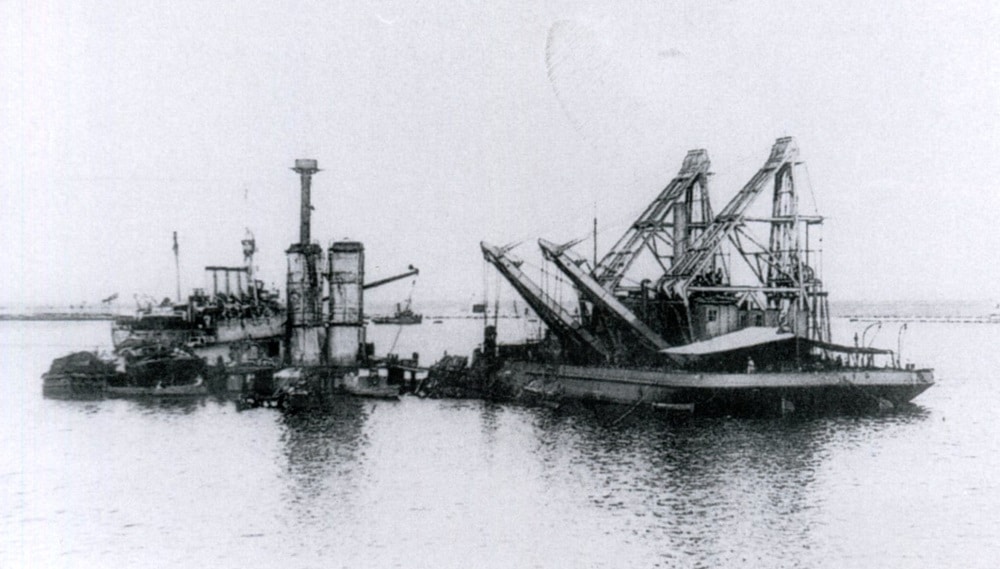

La stessa sorte tocca il 2 agosto 1916 alla corazzata Leonardo Da Vinci, alla fonda a Taranto. Gli ufficiali vedono l’incendio a poppa grazie alla luce, perché buona parte dell’equipaggio sta dormendo. Non fanno in tempo a fare nulla; l’esplosione spacca la carena della nave e la ribalta, facendola affondare in soli cinque minuti assieme a 21 ufficiali e 227 marinai.

Nel settembre 1916 a Terni i Carabinieri fermano Giuseppe Larese mentre posiziona delle cariche esplosive nella centrale idroelettrica. È un italiano naturalizzato austriaco, e nel tentativo di sfuggire al plotone d’esecuzione confessa di essere stato assoldato dagli austroungarici per compiere azioni di sabotaggio. Gli chiedono quali altri attentati ha fatto, lui elenca una serie di detonazioni avvenute a depositi di cibo e munizioni, caserme, acquedotti, ma non le navi militari. Sono stati altri, e l’anno prossimo corre voce ce ne sarà una eclatante. Di più non sa.

È un bel problema.

Allo scoppio della guerra, in Italia ci sono 72,000 austroungarici; non solo perché l’industria del forestiero ogni anno attrae milioni di persone che riempiono spiagge – fatalità sempre nei paraggi di piazzaforti marittime – e si comportano “sempre più come padroni”, ma anche perché durante la neutralità l’Austriaungheria aveva investito milioni di marchi per condizionare la stampa italiana e corrotto politici, giornalisti e prelati per avere informazioni riservate. L’Italia è presa dalla fobia del nemico interno e fabbriche, navi, depositi saltano per aria a un ritmo agghiacciante, tanto che in parlamento le interrogazioni si sprecano (pg.8447).

La prima traccia arriva da un fruttivendolo napoletano.

Si presenta in caserma dei Carabinieri nell’ottobre del 1916, raccontando di essere stato contattato da un suo amico emigrato in Svizzera “per affari molto delicati”. I militari non lo prendono sul serio finché la contessa Eleonora Siemens Fecia di Cossato (sì, parente) racconta a un ufficiale italiano che durante una serata di gala ha sentito parlare delle nobildonne austriache sposate con italiani, ed erano esaltate dalle esplosioni. Una di loro era Milena De Gorup in Fiorese, moglie di Raffaele Fiorese, il secondo in comando morto a bordo della Brin.

Anche loro parlano di un fatto enorme che sta per succedere.

I Carabinieri pedinano le donne e scoprono che una di loro, la marchesa Elisabetta Margherita Konigsmark, si incontra con informatori nemici in un hotel di Roma. A quel punto richiamano il fruttivendolo e lo mandano in Svizzera perché ottenga il più informazioni possibile, e al suo ritorno l’uomo riferisce poco: dovrebbe mettere delle bombe, e venire pagato su un conto corrente cifrato a Lugano.

Tocca al controspionaggio.

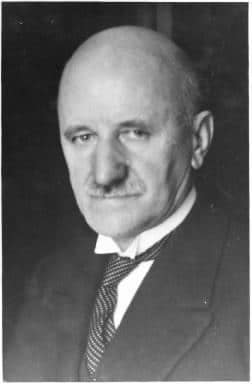

La Marina militare incarica Pompeo Aloisi, capotano di corvetta, di recarsi a Zurigo e cominciare a fiutare l’aria. Aloisi è un barone, e impiega poco a infiltrarsi di giorno negli ambienti diplomatici e nelle hall degli alberghi più chic; di notte si veste da straccione e va nei locali malfamati dove stringe amicizia con gente di tutt’altra estrazione sociale. Non fa domande, ma ha un modo affettato di ascoltare, offre da bere con generosità, e in due settimane continua a rimbalzargli nelle orecchie Rudolph Mayer, alias Rudolf Breier, alias Rudolf Schostell, alias Rudolf Hoffmann, alias Dario Boffi.

È il capo dell’Evidenzbureau, i servizi segreti austroungarici che fino a qualche mese prima della guerra avevano distaccamenti a Venezia, Napoli e Milano nascosti dall’innocuo cartello “ufficio cartografia costiera”, poi si erano spostati a Zurigo, ribattezzandosi “sezione sabotaggio”.

L’ufficio di Mayer è all’ultimo piano di una palazzina al numero 69 di Bahnhofstrasse, una zona piena di negozi con un costante viavai di gente. Aloisi si porta tre cappotti diversi e si apposta segnandosi chi entra ed esce. Vede Mayer spesso in compagnia di un italiano, lo pedina, vede dove abita e trova il suo cognome sul campanello: Livio Bini. In Italia si mettono al lavoro e scoprono che si tratta di un avvocato fiorentino latitante, condannato per cambiali false e bancarotta. A Firenze e scoprono che spesso ci fa ritorno, così si appostano e lo acciuffano.

Livio Bini non è un cuor di leone, anzi.

Confessa subito di essere al soldo di Rudolph Mayer, che lo paga 500 lire al mese per reclutare italiani disposti a tradire la patria senza tante precauzioni perché «Dopotutto costano meno dei proiettili di artiglieria». Ed è vero che sta pianificando qualcosa di grosso: Mayer progetta attacchi alla Banca d’Italia, alla camera dei deputati e alle corazzate Giulio Cesare e Conte di Cavour, i due gioielli della flotta italiana.

La data stabilita è il 5 marzo 1917.

Va fermato immediatamente, e Bini è l’unica chiave che hanno a disposizione. Grazie a lui vengono arrestati quaranta traditori e sabotatori tra cui il marinaio Achille Moschin, Guglielmo Bartolini e il caporale Giorgio Carpi, tre volte disertore del 25° reggimento cavalleggeri di Mantova. Ma non è detto che il pericolo sia sventato: bisogna estirpare il problema alla radice.

Per non insospettire Mayer lasciano Bini promettendogli l’immunità a patto non dica nulla; ci va di mezzo la fortuna e l’avidità di Bini. Appena tornato in Svizzera, l’avvocato riferisce tutto a Mayer proponendosi di fare il triplo gioco in cambio di uno sproposito, ma secondo l’austroungarico è solo l’ennesima volta che l’italiano chiede soldi inventando fole.

Non gli crede.

Intanto, in Italia il capo del controspionaggio Marino Laureati chiede l’autorizzazione per svolgere un’operazione in Svizzera; entrare nell’ufficio di Mayer, aprire la cassaforte e rubare gli archivi coi nomi degli agenti. Roma non è d’accordo, è troppo pericoloso. La Svizzera è neutrale e un’operazione causerebbe l’immediata espulsione italiana e complicazioni diplomatiche a non finire.

Il controspionaggio se ne frega e organizza una squadra.

A Milano c’è un questore, Falcetano, diventato un’eminenza grigia dei nostri servizi segreti. Lui si ricorda di aver arrestato un fabbro nel 1913, tale Natale Papini, per aver partecipato al furto con scasso della Banca commerciale marittima di Viareggio. Non che lui avesse fatto granché; si era limitato a fornire attrezzi e indicazioni su come aprire le serrature, sua grande passione. Quando l’avevano arrestato si era rifiutato di dire i nomi e aveva pagato per loro, ma si era dimostrato leale – qualità assai più preziosa di oro e gioielli.

I servizi segreti piombano in carcere e lo mettono di fronte a una scelta: o parte subito per il fronte, o partecipa all’operazione. Papini chiede se potrà tenersi i soldi che trova dentro la cassaforte e loro gli dicono “vedremo”. Gli altri sono più semplici: Remiglio Bronzin, operaio alla Stigler, azienda che produce ascensori. Remigio è un irredentista e odia gli austroungarici e appena glielo chiedono fa salti di gioia, senza chiedere compensi tranne “quello di essere chiamato patriota”.

Stenos Tanzini e Salvatore Bonnes, irredenti volontari di guerra e ingegneri del genio navale passati al controspionaggio. Parlano tutti tedesco, e con viaggi diversi e identità fittizie arrivano a Lugano come personale diplomatico.

Poi si mettono al lavoro.

A Bini quasi viene un collasso quando lo agganciano per strada, pensava di averla scampata. Invece lo costringono a fornirgli le planimetrie dell’edificio, fotografare la cassaforte e Remiglio gli consegna un pacco di cera con cui dovrà fare il calco delle chiavi. Bini chiede l’annullamento della sua condanna penale, ma Aloisi gli fa presente che la notte del colpo lui verrà con loro, e se qualcosa va male sarà il primo a rimetterci.

Bini rinuncia ai propositi triplogiochisti e fornisce tutto ciò che gli viene: sedici chiavi per altrettante porte. In un appartamento gli agenti del controspionaggio studiano e si procurano gli attrezzi necessari, aspettando il via libera da Roma che arriva il 22 febbraio. Poco dopo mezzanotte, entrano in azione.

Ma va male. C’è una diciassettesima porta a cui Bini non aveva badato, perché sempre aperta.

Natale Papini ha tutto il necessario per scassinarla, ma non hanno tempo e il rischio di lasciare tracce – con conseguente rischio di metterli in allarme – è troppo alto. Rimandano. La volta dopo, Bini informa che nell’ufficio hanno messo un cane da guardia. Procurarsi il cloroformio è difficile, ma ce la fanno. In una settimana ricalcolano tutto ed escono dall’appartamento il 27 febbraio, attorno alle 21.30, con tre valigie.

Aprono le porte, Bini lancia un boccone di macinato imbevuto di cloroformio. Il cane lo annusa e va giù, lo chiudono in bagno, poi entrano nell’ufficio di Mayer. Dalle valigie tirano fuori tende blu scuro e spesse, le usano per coprire le finestre mentre Natale Papini si mette gli occhiali scuri e accende il cannello ossiacetilenico.

La cassaforte è un bestione inamovibile che resiste per un’ora, finché la parete esterna cede e dall’interno esce un gas asfissiante che lo prende in pieno viso. Gli uomini reagiscono in fretta: spengono le luci e aprono le finestre per far circolare l’aria. Papini è ridotto male, non smette di tossire e non hanno acqua; il cane in bagno oramai è sveglio, e non c’è modo di sedarlo ancora. Stenos ha l’idea dei vasi di fiori, ed è una buona soluzione. Ci imbevono i fazzoletti e se li annodano davanti alla bocca, il resto lo danno da bere a Papini che si riprende e ricomincia a lavorare.

La fiamma ossidrica non va bene, perché nella parete interna sono incastrate delle capsule di gas. Deve usare la sega sorda circolare, e questo quadruplica il tempo necessario. Si danno il cambio tra sudore e adrenalina, finché dopo quattro ore di lavoro in mezzo a gas tossico, col la sola illuminazione di una piletta, la cassaforte cede.

Infilano tutto quello che trovano nelle valigie e stanno per uscire, ma Tanzini decide di fare un gesto spregiativo: fa un cappio con un filo, lo appende al chiodo di uno specchio e dentro c’infila una saponetta, poi prende il cilindro di Mayer e lo infila nel buco della cassaforte. Escono chiudendo le porte e spezzandoci dentro le chiavi, in modo da avere più tempo.

Raggiunto l’appartamento analizzano il contenuto.

È un tesoro sotto ogni punto di vista: codici di cifratura, l’elenco completo delle spie austriache in Italia, i conti correnti a Lugano, il tariffario sabotatori (300,000 lire per sommergibili o cacciatorpedinieri. 500,000 per un incrociatore. 1,000,000 una corazzata), relazioni di affondamenti e incendi già avvenuti, e il grande piano. Un futuro attentato alle corazzate Giulio Cesare e Conte di Cavour per il 5 aprile 1917 a La Spezia. Ci sono anche 650 sterline d’oro, 875mila franchi svizzeri, gioielli e una collezione di francobolli.

Catalogata con attenzione ogni cosa rimettono il bottino nelle valigie e partono per la stazione, dove lo consegnano ad Aloisi e Laureati che ripartono immediatamente per Roma. Gli altri si divideranno e torneranno in Italia alla spicciolata nei giorni successivi, tranne Bini che deve restare sul posto per non destare sospetti. Gli va male e bene insieme: la polizia svizzera crede si tratti di una normale rapina, lo identifica come complice e lo arresta. Lui fa i nomi dei suoi complici, ma sono nomi che non esistono.

Bini non ha mai saputo quali fossero quelli veri.

Tra i traditori ci sono nomi di rilievo nel mondo politico e militare, industriale e alti prelati, tra cui nientemeno che monsignor Rudolph Gerlach, uno che aveva tentato di diventare ufficiale ma s’era accontentato di prendere il sacerdozio fino a diventare cameriere segreto di Papa Benedetto XV, e che poteva sottrarre documenti riservati e divulgare spiate in un’epoca in cui chiunque si confessava.

Appena la notizia si sparge, la Segreteria di Stato prende Gerlach e nel cuore della notte, aiutato dal barone Monti, lo scorta fino al confine con la Svizzera. Cappelletti, Bonnes e Tanzini tornano in marina. Bronzin il patriota non aveva chiesto ricompense né ne ebbe. Papini riceve 30,000 lire (quasi 63,000 euro di oggi) ma niente gioielli, che appartenevano a Mayer e gli verranno restituiti dopo la guerra.

Il 4 marzo 1917, a La Spezia, la commissione d’inchiesta sul disastro del Leonardo Da Vinci sta lavorando quando fanno irruzione quattro Carabinieri con un pacco sigillato. Prima di aprirlo la commissione chiede poteri giudiziari, ma il ministro dell’Interno arriva prima: requisisce il pacco “non potendo il Governo, per ragioni di opportunità, concedere alla commissione i richiesti poteri”.

Qualche mese dopo il plico ritorna, ed è una cosa differente.

Metà è sparita, alcune parti sono state tagliate, altre modificate. Il popolo italiano vuole a tutti i costi un colpevole che lo Stato non può dare, così, invece di picchiare in alto, picchia in basso: dei morti verranno ritenuti responsabili solo gli esecutori materiali. Bartolini prenderà l’ergastolo, Carpi e Moschin verranno condannati a morte. La pena verrà presto convertita in ergastolo e tra il 1937 e il 1942 saranno graziati, scomparendo nel nulla.

Oggi, nel salone superiore del museo tecnico navale di La Spezia, nella vetrina n.74 c’è una malandata lampadina tascabile. È quella usata da Bronzin per fare luce a Papini mentre tra un colpo di tosse e l’altro faceva la cosa che sapeva fare meglio.