Villaggio di Commi, provincia di Kordofan, Sudan

Agosto 1832

Il villaggio è fatto di capanne e poco altro; sono un centinaio tra uomini, donne e bambini che dormono in giacigli di paglia quando gli uccelli e le cicale interrompono il loro lento monologo. Alcuni aprono gli occhi, poi vedono ombre passare in fretta fuori dalla finestra. Il minuto dopo l’aria esplode in un crepitare di urla e spari. Seimila soldati egiziani hanno circondato il villaggio e sparano per uccidere, mentre i sudanesi hanno solo archi, spade e lance.

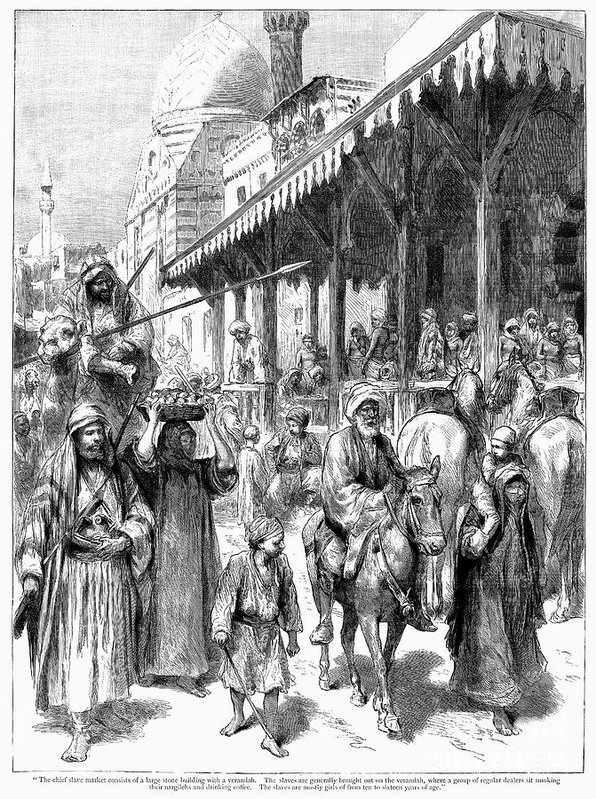

Gli egiziani sono a caccia di schiavi e schiave giovani, il resto non gli serve.

Bolingia, capo della tribù, coordina la resistenza e impiega pochi minuti a capire che sono tutti condannati. Afferra un guerriero e lo incarica di correre da suo figlio: «Dì a Quetto che lui è il mio primogenito, che deve sempre ricordare chi è e da dove viene, e che quando tornerà libero dovrà tornare qui e riprendere il suo nome», poi stringe la lancia e si getta nell’ultima carica contro gli egiziani che lo uccidono. Terminata la battaglia, uomini e anziani vengono giustiziati mentre donne e bambini vengono tradotti in catene al mercato degli schiavi di Karthum.

Quetto ha sei anni, stringe la mano di sua madre Siliando, suo fratello minore Sarin e due sorelle piccole. Vengono venduti prima di lui e non riesce nemmeno a salutarli. Quando la madre viene trascinata via, Quetto tira un calcio a chi lo tratteneva e le corre incontro. Tra la folla di potenziali acquirenti che scoppia a ridere per la scena c’è un bianco. Lui non ride, alza la mano e lo indica: è il dottor Luigi Castagnone, medico personale alla corte del viceré d’Egitto esiliato dall’Italia per simpatie carbonare. Lo compra a basso prezzo – chi manifesta personalità ribelle non è uno schiavo buono – e lo porta a corte per usarlo come assistente.

Solo che Quetto non parla una parola d’italiano.

Per cinque anni, quando non lavora, un amico di Castagnone lì per gestire la sicurezza del regnante si prende la briga di insegnargli a parlare, a leggere e scrivere. Il cavaliere Maurizio Bussa resta impressionato dalla velocità d’apprendimento e dalla buona volontà di Quetto. Quando nel 1837 i due italiani devono tornare in Italia gli chiedono se vuole restare lì o seguirli.

Quetto arriva in Piemonte nel dicembre dello stesso anno, a Quattordio. Qui lo portano a catechismo e nel 1838 viene battezzato dal vescovo di Asti, Michele Amatore Lobetti, da cui sceglie di prendere il nome. Poco dopo ha ufficialmente cittadinanza piemontese ed è un uomo libero. Quetto chiede al padre adottivo di aiutarlo a tornare in Egitto per diventare commerciante. A 12 anni riesce a mantenere la promessa fatta a suo padre, e per un decennio abbondante si dedica al commercio sfruttando i collegamenti e i contatti che suo padre e il suo migliore amico si erano fatti in Egitto, mantenendo una corrispondenza affettuosa.

Quando nel 1849 riceve notizia dei moti di Genova, Quetto è straziato all’idea di essere distante dal paese che gli ha dato tanto. Dopo lunghe e difficili riflessioni abbandona il commercio, prende un piroscafo dal Cairo e sbarca a Livorno, poi a Genova dove chiede di arruolarsi nei bersaglieri. Al comando non hanno mai visto un moro parlare italiano tanto da essere indistinguibile, e non si è mai visto un soldato italiano così. Fanno tutte le verifiche del caso, poi grazie a una lettera con referenze da parte del padre adottivo e del cavaliere Bussa, l’8 agosto 1848 la 4ta compagnia del 1° battaglione dei bersaglieri accoglie il suo primo fratello di colore: Michele Amatore.

Per capire meglio ordini e tattica, Michele studia francese, geometria e aritmetica. È così volenteroso che riceve il primo encomio il 1 gennaio 1849 e viene promosso sottocaporale, poi il 1 marzo è caporale, ed è con questo grado che affronta il suo battesimo del fuoco durante la battaglia di Novara, il 23. Si piglia una sciabolata in faccia, sopravvive e viene mandato a Genova per reprimere i moti indipendentisti.

Durante le battaglie il palazzo del principe Domenico Doria Pamphilj viene preso a fucilate e lui, indipendentista, va in redazione del giornale La bandiera del popolo a protestare raccontando di ignobili saccheggi e violenze alle servitù, citando “un certo sergente moro”. L’accusa arriva al capo di Stato maggiore, il conte Agostino Petitti Bagliani di Roreto che indaga e raccoglie la deposizione del cameriere di Pamphilj, che dà una versione completamente diversa: Amatore durante gli scontri fa in modo di proteggere la servitù perché, sostanzialmente, lui era uno di loro.

Dora Pamphilj ritratta le accuse ma non le ritira, e questa diventa una macchia sull’onore e l’orgoglio dei Bersaglieri a Genova. Una sera, mentre Pamphilj esce dal Teatro, viene fermato da un gruppo di ufficiali che lo immobilizzano e mandano a chiamare Michele. Lui non se lo fa ripetere due volte, arriva e gli tira un ceffone in pieno viso.

Il giorno dopo, il superiore di Quetto si vede recapitare una lettera con una sfida a duello, perché il regolamento tra ufficiali non permette duelli con sottufficiali o truppa. Longoni tenta in ogni modo di dissuadere il nobile, anche perché l’idea di rimetterci la pelle per la bravata di un tuo uomo è poco allegra. Alla fine accetta, ma due assessori si mettono di mezzo e tutto si risolve senza sangue.

Per salvare l’apparenza, s’inventano che Michele avrebbe arrestato qualcuno durante la battaglia senza un’accusa formale, gli fanno fare un mese di carcere e quando esce nessuno ricorda più il duello.

Riprende a combattere e partecipa alla battaglia di Solferino, durante la quale gli uomini sono terrorizzati e soltanto lui, che a malapena si regge in piedi, li sprona a resistere e dà loro il buon esempio, tanto da meritarsi l’avanzamento di grado a sottotenente. Quetto attraversa tutte e tre le guerre d’indipendenza, e in ognuna dimostra coraggio e capacità belliche notevoli.

Nel 1863, a nemmeno quarant’anni, è un veterano di guerra pluridecorato e ha il grado di capitano nel 3° reggimento Bersaglieri. È abbastanza per provare la propria lealtà e talento a chiunque, così nel 1866 viene mandato in Sicilia a combattere il brigantaggio, cosa che gli riesce particolarmente bene; quando c’è l’epidemia di colera organizza ospedali e aiuti coordinando medici e volontari cattolici.

Nel 1871, il Re d’Italia Vittorio Emanuele II in persona gli appunta sul petto la medaglia ai benemeriti della salute pubblica. Si trasferisce a Milano dove conosce Rosetta Brambilla, una ragazza di buona famiglia che accetta di sposarlo, mentre la sua famiglia si dichiara onorata di avere come genero un uomo tanto meritevole. A 54 anni gli occhi cominciano a dargli fastidio per vecchie ferite di guerra e va in pensione.

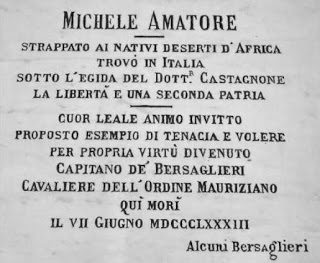

Chiede di essere seppellito nella sua patria e viene accontentato: riposa a Rosignano Monferrato, e la sua tomba è poco distante da quella del suo padre adottivo.

Nel centenario della sua morte, a Quattordio, nella chiesa dove venne battezzato, nel 1938 hanno eretto una lastra di marmo “perché sia tramandata ai posteri la memoria delle sue nobili virtù“.