Uno degli effetti forse più contradditori e controversi dell’ondata di indignazione e di antipolitica montata in concomitanza con la crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni è la generalizzazione dell’ostilità verso una classe politica e dirigente inadeguata alla classe politica e dirigenziale in quanto tale.

[ad]Anche in virtù della progressiva chiusura a riccio della “Casta” su se stessa e sui propri privilegi, si è sviluppata una vera e propria ostilità rivolta non tanto – o non solo – verso i singoli politici, ma piuttosto verso il ruolo in quanto tale del politico, dell’eletto, del rappresentante. I fallimenti di chi ha, nel corso degli anni, governato il Paese, si sono tradotti non già nella semplice messa in discussione delle persone fin qui alla guida dell’Italia, ma della struttura stessa della nostra democrazia.

L’attacco frontale più diretto rivolto alla figura del politico di professione – espressione che negli anni ha di per sé assunto una connotazione via via più negativa – riguarda il tetto al numero di mandati in una qualsiasi carica elettiva, uno dei cavalli di battaglia del trasversale partito di chi, in buona fede o meno, chiede un maggiore rinnovamento della classe politica del Paese.

Rottamatori, formattatori, grillini, tutti promettono una cosa soltanto: un limite al mandato dei parlamentari, un vincolo che impedisca a chi ha già svolto un determinato numero di mandati di presentarsi ancora come candidato alle elezioni.

Di per sé la richiesta nasce da esigenze legittime: il bisogno di rinnovamento della classe politica italiana è al di là di ogni evidenza, e la necessità di allontanare dalle poltrone del potere persone che hanno fatto cattivo uso della cosa pubblica è oggettivamente impellente.

Ciò che spesso non viene presentato all’opinione pubblica è il modo di fare politica che nascerebbe una volta superata l’attuale fase emergenziale, un mondo nuovo su cui forse occorrerebbe effettuare alcune valutazioni.

Porre un vincolo al numero di mandati, o in maniera ancora più stringente al numero di presentazioni a consultazioni per cariche elettive, significa distruggere la figura del politico: la carriera del politico, per quanto riguarda i ruoli amministrativi, sarebbe un’attività a termine, limitata ad una decina o ad una quindicina d’anni, lasciando come attività politica per la vita soltanto la militanza di partito e di conseguenza la permanenza in ruoli amministrativi all’interno delle formazioni politiche. Se da un lato questo garantisce un adeguato ricambio alla classe dirigente del Paese, dall’altro solleva una serie di punti negativi sui quali è opportuno soffermarsi.

La prima obiezione al tetto ai mandati è di natura puramente giuridica, in quanto costituisce un limite al diritto di elettorato passivo: un conto è se il limite ai mandati è inserito all’interno dello Statuto di un partito e quindi volontariamente abbracciato da chi intende candidarsi all’interno di tale partito; ben diverso è imporre una simile limitazione per forza di legge, applicando tale norma in maniera diffusa, indiscriminata e potenzialmente contro la volontà degli interessati.

(per continuare la lettura cliccare su “2”)

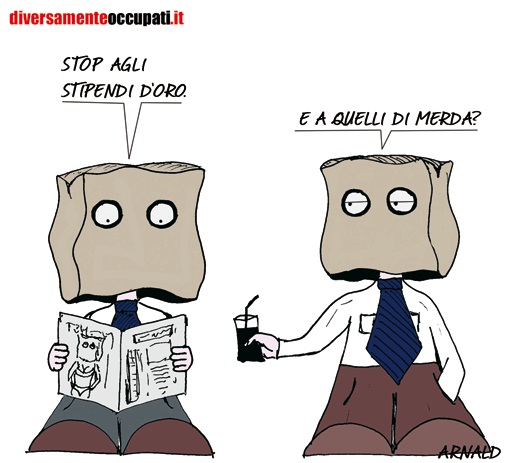

[ad]Un secondo aspetto di vitale importanza riguarda l’appeal che perderebbe la professione di politico rispetto al presente. Diventerebbe assimilabile ad una qualsiasi un’occupazione a termine, senza alcuna opzione di rinnovo allo scadere del tempo stabilito. In particolare, la questione diventa dirimente se, come propongono certe forze politiche, si desidera combinare il tetto al numero di mandati con un severo abbassamento degli stipendi dei politici.

Che attrattiva avrebbe un posto di lavoro a termine a dieci anni, con nessuna possibilità di carriera e che permetterebbe scarse possibilità di reimpiego una volta terminati i mandati? I sostenitori di queste proposte hanno gioco solo apparentemente facile a ribattere che l’amministrazione della cosa pubblica non deve essere considerata un lavoro, ma un servizio verso lo Stato. Il cittadino prestato alla politica.

Per quanto forte possano essere lo spirito di servizio ed il senso di dovere civico, tuttavia, diventa arduo immaginare professionisti e lavoratori sgomitare per ritagliarsi un posto in politica: il mondo del lavoro necessita un aggiornamento costante, richiede rapporti interpersonali coltivati con cura, e non può essere compatibile con un impegno politico. Quale avvocato, informatico, medico, lascerebbe il posto di lavoro sapendo che andrebbe a guadagnare una cifra inferiore al più paragonabile al proprio attuale reddito, perderebbe nel corso della propria attività politica tutta la propria clientela, resterebbe indietro rispetto alle novità introdotte nella propria professione nel corso del suo mandato… per poi essere costretto a lasciare la politica e rientrare nel mondo del lavoro? In che modo potrebbe riaffacciarsi con successo nella propria attività?

Questo interrogativo apre le porte a due conclusioni essenziali per capire gli effetti ultimi della rabbia contro il sistema politico vigente in Italia.

In primo luogo è evidente che la scomparsa del politico di professione comporterà anche la scomparsa delle competenze legate a questa figura. Ammesso e non concesso infatti di individuare per ciascun ruolo politico una figura professionale in grado di ricoprirlo, è evidente che vi sono fattori personali che incidono in maniera anche determinante sulla qualità dell’operato di un governante. Basti pensare alla diplomazia, in cui la conoscenza delle persone che si hanno di fronte può determinare l’esito di una trattativa. O al mondo dell’intelligence, in cui lo spoil system è semplicemente una pratica impraticabile. Il rifiuto di considerare la politica un lavoro, ed il credere che il compito del politico possa essere svolto in maniera altrettanto efficace da semplici esperti nei rispettivi campi – ovvero i cosiddetti tecnici – è un’utopia destinata ad infrangersi contro la semplice realtà dei fatti.

Il secondo aspetto dirimente riguarda coloro che potrebbero permettersi di fare politica in simili condizioni. Salvo rare e lodevoli eccezioni ascrivibili comunque al campo delle vocazioni individuali, restano tre categorie: coloro i quali vedrebbero comunque il genere di occupazione previsto per i politici come un miglioramento, ovvero in genere precari, disoccupati, lavoratori a bassa o nulla specializzazione; persone dotate di una ricchezza tale da non considerare problematica un’uscita dal mondo del lavoro; persone di per sé al di fuori del mondo del lavoro, quindi i pensionati. Sicuramente un risultato poco attraente per chi spera un migliormento della qualità della democrazia.

Resta da chiedersi come sia possibile arrivare a simili risultati partendo da premesse indubbiamente auspicabili come favorire l’avvicendamento dei politici e limitare i privilegi che la Casta si è accordata nel corso degli anni.

La realtà è che una soluzione così radicale altro non è che un eccesso nel senso opposto rispetto a quello attuale; malgrado la rabbia, l’indignazione e spesso il senso di rivalsa, occorre non cedere a facili populismo e cercare con la giusta razionalità soluzioni che oltre a soddisfare bisogni immediati “di pancia” siano in grado di configurare un sistema politico migliore dell’attuale e non solo diverso.