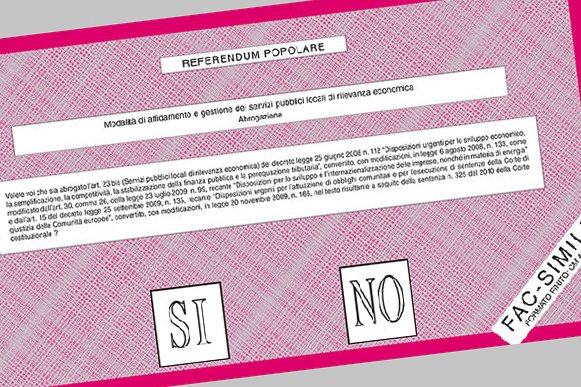

Dopo il chiaro responso referendario del 12 e 13 giugno cerchiamo di capire e analizzare quali scenari economici e giuridici si aprono dopo l’abrogazione dei primi due quesiti, quelli sull’affidamento dei servizi pubblici ai gestori e sulla remunerazione del capitale investito nel settore idrico.

[ad]L’abrogazione totale dell’art.23-bis contenuto nel decreto Ronchi, come esplicitato nella sentenza della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei quesiti (sent. n.24/2011), non consegue la «reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo». Questo significa che non si possono più riproporre in futuro norme identiche a quelle contenute nel testo abrogato dal referendum.

La cancellazione della norma in questione, inoltre, sempre secondo quanto dichiarato il 12 gennaio scorso dalla Consulta, consegue «l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti di natura comunitaria».

La normativa comunitaria, quindi, è da ritenersi applicata finché il Parlamento non legifererà nuovamente in materia con una legge che tenga conto sia del risultato referendario sia delle disposizioni europee. In pratica la nuova legge dovrà avere le stesse finalità del decreto Ronchi ma in alcuni punti, come per la concorrenza, andrà resa meno rigida e severa seguendo le direttive dell’UE.

Con tali presupposti sembra irricevibile la proposta avanzata dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua che, almeno per ciò che riguarda il servizio idrico, vorrebbe riprendere in mano la legge di iniziativa popolare che nel 2007 raccolse oltre 400mila firme. La legge in questione, già consegnata in Parlamento, tende a rendere totalmente pubblico il servizio idrico ed è in netto contrasto con alcune norme comunitarie che prevedono un’ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici di servizio pubblico. Come in questo caso, se le norme nazionali entrano in conflitto con le disposizioni europee, queste ultime sono prevalenti e le prime non sono valide.

Alla luce di quanto detto, coloro che hanno votato “sì” auspicando un regime totalmente pubblico nella gestione di acqua, spazzatura, trasporti e altri servizi rimarranno delusi. L’assetto concorrenziale del mercato anche in materia di servizi pubblici è un obbligo comunitario minimo e inderogabile per tutti gli Stati membri. Ciò non toglie che si possa trovare una norma che, seguendo le disposizioni dell’UE, accontenti i cittadini che con un plebiscito hanno detto no a una parte nevralgica del decreto Ronchi.

Anche l’abrogazione del secondo quesito, come il primo, ha degli interessanti risvolti giuridici, ma ancor più economici.

Da un punto di vista legale il “sì” sulla scheda gialla ha abolito l’«adeguata remunerazione del capitale investito» in ambito idrico. Questo significa che i gestori, di qualunque natura essi siano (pubblici, privati o misti), non riceveranno più il 7% del capitale investito che, spalmato, veniva riversato sui costi della bolletta dell’acqua.

Attenzione, però: il quesito abolisce la remunerazione ma non cancella le norme che stabiliscono come si calcola la tariffa, compresa la parte in cui si indica il 7% come tasso di remunerazione. Resta vigente anche un’altra norma, fotocopia di quella abrogata: l’art. 117 del Testo unico degli enti locali (DLgs 267/2000) al comma 1, infatti, prevede «l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato». Ciò crea un po’ di confusione, tant’è che persino la Corte Costituzionale ha parlato di «incertezza dell’effetto giuridico in caso di esito positivo del referendum» (sent. 26/2011).

Gli effetti economici invece, sembrano più chiari. Nel caso in cui questo 7% non dovesse rientrare “dalla finestra” con una nuova norma – cosa al momento improbabile dato il responso delle urne – i gestori privati quasi sicuramente non investiranno più nel settore idrico; questo perché potrebbero usufruire solo della copertura integrale dei costi di investimento (il cosiddetto full recovery cost, che tuttora permane) senza essere remunerati per il rischio di impresa e gli interessi passivi, e senza la possibilità di accedere a un minimo di profitto. In pratica, dopo l’esito referendario, la massima aspirazione per il gestore che voglia investire è il pareggio di bilancio.

(per continuare la lettura cliccare su “2”)

Eliminata la remunerazione, il secondo esito referendario dovrebbe essere l’abbassamento della tariffa idrica (già molto bassa rispetto alla media europea); se ciò non dovesse accadere il Codacons ha già previsto una class action risarcitoria per i consumatori.

[ad]Ma arriviamo al dunque: ora che la remunerazione è stata abrogata, chi ne farà le veci? Chi e dove troverà i 64,12 miliardi di euro (calcolati nel rapporto Blue Book 2010 di Federutility) che bisogna investire nel settore idrico nei prossimi trent’anni?

Non avendo più interessi economici, i privati si faranno da parte. Anche le banche, che prima del referendum potevano fornire prestiti ai gestori con la sicurezza di poter contare sul tasso di remunerazione garantito ai loro clienti, adesso non vedono più dall’altra parte regole chiare che diano certezze sul ritorno economico futuro. Gli investimenti, perciò, saranno prerogativa dei gestori pubblici che difficilmente troveranno istituti di credito disponibili a finanziarli alle condizioni odierne. È pacifico ritenere che gli interessi sui mutui, senza le vecchie garanzie, aumenteranno.

In teoria le amministrazioni e le società pubbliche avrebbero diverse opzioni su come coprire i costi di gestione e far fronte agli investimenti: possono distribuire tutti i costi in tariffa; possono far leva sulla fiscalità; possono riversare tutti i costi sul debito dell’ente; possono evitare di fare investimenti limitandosi alla copertura dei costi. Tutto ciò in teoria.

In pratica, fare investimenti riversando tutti i costi sul debito non è possibile perché ci sono dei vincoli legati al Patto di stabilità interno. Lo stesso dicasi per la prospettiva di non effettuare per niente gli investimenti idrici poiché ci sono degli standard minimi da rispettare sulla qualità dell’acqua (pena sanzioni), dettati dall’Unione Europea. Restano perciò due soluzioni: o si riversano tutti i costi sulla tariffa o si riversano sulle tasse.

Spalmare i costi di gestione e di investimento sulla tariffa appare la soluzione più equa: tutti i cittadini pagherebbero secondo i propri consumi e le amministrazioni potrebbero contare su un sicuro ritorno economico. Tuttavia, si andrebbero in parte a tradire le volontà di chi ha votato “sì” al secondo quesito per non avere maggiorazioni di prezzo sulla tariffa idrica. Non si può dire lo stesso della soluzione fiscale: il contibuente non pagherebbe più in relazione ai propri consumi e sarebbe penalizzato nel caso in cui l’evasione fiscale – e non è una possibilità remota – si attesti a livelli medio-alti.

Per le amministrazioni che, specialmente al Sud, non godono di bilanci floridi e al tempo stesso sono costrette a rimediare a perdite idriche cospicue o ad effettuare grossi lavori sugli impianti di depurazione non sarà facile capire come muoversi nei prossimi mesi.