Tra le mille e una storie che si possono trovare sui personaggi NBA, quella di David Maurice Robinson ha in sè qualcosa di ancora più incredibile di tante altre. È la storia di un ragazzo normale. E probabilmente è proprio la sua -apparente- normalità, in così netto contrasto con la grandezza raggiunta dal giocatore, a renderla unica nel suo genere. Sì perché senza nemmeno dover iniziare a parlare di NBA, Robinson può essere tranquillamente considerato come uno dei giocatori più vincenti con la maglia della sua nazionale, che qualche talento, in effetti, lo avrebbe anche sfornato. Ammetto che questa affermazione può risultare leggermente destabilizzante, niente Jordan, niente Magic, niente Chamberlain, Bird, Bill Russell o altri. Proprio lui. Reduce di tre olimpiadi (bronzo a Seul coi collegiali, oro a Barcellona con gli dei di questo gioco, oro ad Atlanta con una versione solo leggermente inferiore degli dei di cui sopra), campione del mondo sempre in Spagna nell’86 più argenteria varia collezionata tra campionati americani e giochi panamericani. Difficile fare meglio, tuttavia quello di David non è un nome che salti alla memoria degli appassionati quando si parla dei migliori di sempre, pur avendo giocato in epoca recente e pur avendo collezionato in carriera numeri e vittorie che lo hanno elevato all’eccellenza dei migliori 50 di sempre.

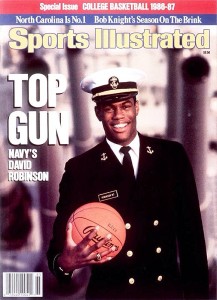

Come mai dunque difficilmente il suo nome viene affiancato a quello di mostri sacri del ruolo come Jabbar, O’Neal, Russell o Chamberlain? Ripercorrendo le tappe della sua carriera, forse qualche risposta si può trovare (ho detto forse,ok?).. Robinson nasce in una buona famiglia, è un ragazzo educato e serio e ha in testa solo.. Lo studio! (Ve lo avevo detto o no che era una storia quasi unica?). Di pallacanestro non si occupa quasi per niente, ma in compenso potrebbe tenere sermoni interi sull’algebra e il calcolo matematico. Non esattamente il compagno di stanza ideale, se me lo concedete. Nessuna idea di basket professionistico in testa, anche perché l’obiettivo al tempo era uno solo: diventare ufficiale della marina e fare il sommergibilista. Avete capito perfettamente. Si iscrisse infatti al Navy Midshipmen College, la nostra Accademia, che frequentò per tutti e quattro gli anni canonici. Ora non che nell’esercito ci siano atleti scadenti, anzi, ma di gente sopra il metro e novanta non è che ne passi tantissima, e Robinson col suo 1.98 era un prospetto perlomeno interessante. Peccato che coach e compagni dovessero supplicarlo per farlo giocare con loro. Sì, supplicarlo. I pensieri a proposito della palla a spicchi dunque tardano ad arrivare, ma a cavallo dei quattro anni David cresce ancora in statura, toccando gli attuali 216 centimetri, e allora due pensieri anche sul basket, come no, arrivano, supportati anche da due partecipazioni al torneo NCAA e una discreta serie di onorificenze individuali (e poi hai voglia a farcelo stare tutto intero dentro un posto più simile alla casa di un Hobbit che ad un condominio). Tutta la nazione si accorge di lui, e i San Antonio Spurs lo scelgono addirittura con la prima chiamata assoluta, nonostante l’obbligo di ferma verso le Forze Armate di due anni (ridotti in via del tutto eccezionale rispetto ai cinque di prassi all’epoca). Robinson viene scelto nel 1987, ma fino al 1989 non disputa con gli Spurs una singola gara.

NBA dunque. I dubbi sul suo impatto ci sono, legati soprattutto alla lunga assenza dai campi ma anche alla sua storia. Come se la mancata provenienza da qualche ghetto dovesse per forza significare assenza di attributi o qualità. Come risposta a tutte le illazioni e i dubbi difficile pensare a qualcosa di meglio di 24,3 punti a sera, 12 rimbalzi, trofeo di Matricola dell’anno, convocazione per la partita delle stelle di febbraio, e soprattutto uno dei più clamorosi miglioramenti fatti registrare da una franchigia da un anno all’altro. Impatto? Devastante.

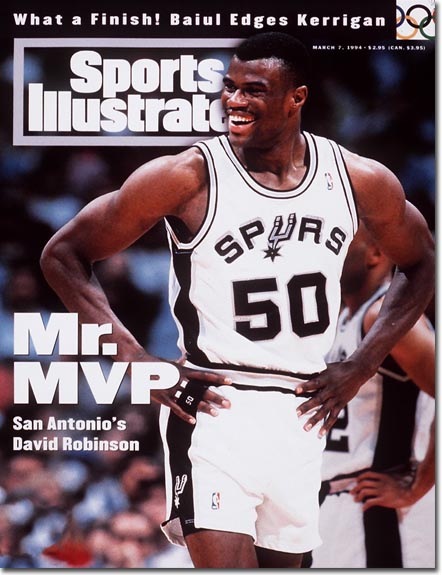

Nei primi sette anni l’Ammiraglio, soprannome fin troppo facile da affibbiargli, migliora costantemente sia a livello individuale che di squadra. Nel 1994 duella con Shaquille O’Neal per il titolo di capocannoniere della lega fino all’ultima partita della stagione regolare, chiudendo con un irreale (anche se al cospetto degli allora derelitti Clippers già ampiamente in vacanza da metà stagione) gara da 71 punti che gli garantirà il trofeo. Nel 1995 i suoi Spurs, unica squadra in cui ha militato, sono pronti per l’assalto al titolo definitivo. Hanno acquisito Rodman, il miglior rimbalzista dell’epoca (e non solo), innestato in una squadra già forte. Chiudono primi la stagione regolare con 62 vittorie. Robinson è votato come miglior giocatore dell’anno. La città è pronta per la caccia al suo primo titolo. Tutto è pronto per scrivere la storia, ma c’è un “ma”. Nella serie di finale di conference, quella che da accesso alla finalissima, i campioni in carica di Houston hanno idee diverse. La loro stella, il centro Hakeem Olajuwon, stravince nettamente il duello con l’ammiraglio. Rodman, che accanto a lui stava come il diavolo con l’acqua santa, nella serie finale non è un fattore. Vince Houston, Robinson torna a casa. Definirà qualche anno più tardi quella serie come la più grande delusione sportiva della sua vita. Molti oggi ricordano ancora questo. Un giocatore che non fu in grado di fare quell’ultimo scalino per elevarsi da stella al ristretto gotha dell’olimpo NBA.

In realtà un paio di anni dopo, complici anche le 72 gare saltate da David per infortunio, San Antonio vincerà ancora una volta la prima chiamata al draft scegliendo un altro lungo dominante, Tim Duncan, e con lui arriveranno finalmente il primo (1999) e poi anche il secondo titolo (2003) per l’ammiraglio. Uno che forse senza il compagno e amico Tim non avrebbe davvero mai vinto il titolo, ma che ha avuto, e non è un caso, l’intelligenza di capire che la squadra andava affidata al più giovane e talentuoso compagno, e per lui il ruolo migliore era quello di secondo violino di extra lusso. Un giocatore stimato e rispettato da tutti, dentro e fuori dal campo, tanto da meritare, nell’anno del ritiro annunciato nel 2003 ovazioni e riconoscimenti in tutte le città in cui tornò per l’ultima volta a giocare. È veramente il caso di dire: ufficiale e gentiluomo.

Marco Minozzi