The black Mamba: Kobe Bryant

Kill Bill, noto, notissimo film di Quentin Tarantino, ha fatto conoscere anche a chi frequenta di rado National Geographic e dintorni il mamba nero, uno degli animali più letali del pianeta. Leggende africane raccontano di come un uomo che subisca il morso di questo serpente non possa percorrere più di sette passi. E pazienza se la realtà scientifica spegne come al solito il fascino di queste storie. Non essendo questa una puntata di Quark, e parlando qui (o almeno provandoci) di pallacanestro e di un giocatore che da qualche anno ha abbinato il suo nome a quello del “serpente dei sette passi”, proveremo a farlo restando più dalla parte della narrativa romanzata che della mera cronaca e dei semplici numeri. Cronaca e numeri che difficilmente si possono comunque ignorare, soprattutto quando, con un tendine d’Achille ancora in via di guarigione, rinnovi coi Lakers per due anni a 48,5 milioni di dollari.

In maniera un po’ diversa, sicuramente incompleta ma si spera originale, proviamo a tratteggiare l’immensa personalità di uno dei giocatori di basket più letali che si possano immaginare su un campo da basket: Kobe Bean Bryant, The Black Mamba. Ah, ovviamente in sette passi.

Passo uno: l’Italia con papà. Sì perché Kobe nasce a Philadelphia (1978), ma trascorre l’infanzia nel nostro paese (1984-1991) al seguito del papà Joe, cestista professionista. Se a quei tempi avete frequentato i palazzetti di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia o Reggio Emilia può esservi capitato di vedere uno scricciolino dalla pelle scura che tirava durante l’intervallo delle partite della squadra di casa. In questo caso potreste tranquillamente affermare di aver visto i primi passi di Kobe sui campi dei professionisti. Si gioca un po’ con la lingua ma il concetto è chiaro. E sempre a proposito di lingua, non male avere uno dei migliori giocatori di sempre che parla con grande proprietà l’italiano dai.. Tra i tanti aneddoti sul suo periodo da noi, vi racconto uno dei meno noti. Con alcuni amici di Reggio Emilia Kobe è ancora in contatto, e quando passa dalle nostre parti organizza con loro delle sfide al campetto. Unica regola, lui non può andare a giocare in post basso spalle a canestro. Tutto più facile così eh? O no?

Passo due: gioventù bruciante. Una delle cose a mio avviso più incredibili di questo ragazzo è la testa proiettata già al futuro fin da piccolo. A dieci anni studia i movimenti del padre per farli suoi. Tornato a casa alla Lower Marion High School, passa tutti i fine gara con il ghiaccio alle ginocchia e alle caviglie. Nessun dolore e nessun problema reale, solo la necessità di preservare le articolazioni in vista del suo futuro ai piani superiori. Frantuma nel quadriennio scolastico il record di punti per le scuole della zona che apparteneva nientemeno che a Wilt Chamberlain, la macchina da punti per eccellenza applicata alla pallacanestro. Si dichiara per il draft NBA saltando il college, pratica abbastanza usuale per l’epoca (prima della regola che imporrà un’età minima per entrare nella lega) ma assai più comune tra i lunghi che non tra le guardie. Che disponga già di personalità discreta lo si capisce dalle dichiarazioni precedenti al draft, nelle quali afferma che giocherà solo per New York o Los Angeles, e in caso di scelta di altre squadre se ne andrà al college. Anni dopo ammetterà di aver bluffato e che avrebbe giocato ovunque, ma la sostanza è che lo scelgono gli Charlotte Hornets alla tredicesima chiamata, ma lo prendono i Lakers, scambiando per lui il forte centro Vlade Divac. In tema di draft, aneddoto secondo solo alle mani nei capelli di Steve Francis tre anni dopo, quando lo scelse Vancouver alla due. Non male..

Passo tre: gli Haters. Più sei grande, più vinci, e più ti amano. E ti odiano. È una regola che vale per tutti, da sempre. Giocatori e squadre. E Kobe non fa eccezione, anzi probabilmente fa scuola pure in questo caso. Su di lui se ne sono dette, lette e sentite di tutti i colori. In certi casi con una base di fondamento logico. In altri con esagerazioni prive di diritto di cittadinanza in qualsiasi contesto o ambiente. E tuttavia questa corrente di pensiero “anti-Bryant” doveva essere piuttosto radicata anche tra gli addetti ai lavori, se è vero che un giocatore di quel talento e quella classe ha vinto quello che probabilmente resterà il suo unico titolo di miglior giocatore della stagione soltanto dopo dodici anni di carriera. In cui tra l’altro due o tre cose le aveva fatte vedere. Sotto gli occhi di tutti ci fu l’episodio durante l’All star game del 1998, in cui Kobe (diciannovenne) mandò via Karl Malone che gli stava portando un blocco per il gioco a due, preferendo attaccare l’avversario in uno contro uno. Malone la prese maluccio, chiedendo di essere sostituito e dichiarando di non voler più partecipare a partite di quel tipo. Non contribuì a migliorarne l’immagine nemmeno la diatriba interna alla squadra qualche anno dopo, con Shaquille O’Neal, riguardo la quale si dice che nonostante i tre titoli vinti consecutivamente e le quattro finali in cinque anni, Bryant volesse essere la stella assoluta della squadra, spingendo il management di Los Angeles alla cessione del centro a Miami. Si arrivò addirittura a raccontare che al liceo Kobe facesse arrivare apposta le partite a dei finali punto a punto per potersi ergere a protagonista e, forte della sua superiorità fisica e tecnica, vincerle in volata. Che non passi la palla ai compagni poi è una cosa che è nota a tutti. Meno noto il fatto che abbia oltre cinque assist di media a partita in carriera, statistica superiore a quella di molti playmaker e guardie, criticate nemmeno la metà rispetto al numero 24. Ma tant’è. Altrimenti non sarebbero haters.

Passo quattro: il realizzatore. Che il talento sia tutto lì da vedere è assodato. Così come la facilità realizzativa e le immense capacità tecniche. Nella stagione 2005/2006 però andiamo decisamente oltre, in un imbarazzo per chi vi scrive nel raccontare questi due episodi che rasenta l’idolatria più pura. I Lakers di quella stagione vivono un tragico (per i loro standard) periodo post-Shaq. Kobe è finalmente la stella incontrastata del firmamento gialloviola, ma intorno non ci sono, per usare un eufemismo, giocatori che possano stargli al passo. A parte Lamar Odom infatti e un ancora troppo acerbo Andrew Bynum, la serie di cariatidi a fine carriera (Jim Jackson), giocatori che sembrano fatti e finiti per il campetto (Smush Parker) e gregari tutt’altro che di lusso (lista infinita, pescate a caso dal mazzo) è lunga. In attacco però Bryant si dimostra inarrestabile. La sera del 20 dicembre in casa contro Dallas realizza in tre quarti di gioco SESSANTADUE punti. Uno in più di tutti gli avversari messi insieme. Coi Lakers a +34 coach Phil Jackson lo lascia a sedere tutti gli ultimi dodici minuti, se no chissà di cosa parleremmo. Probabilmente la miglior prestazione offensiva dai tempi dei cento punti di Chamberlain contro New York. Secondo qualcuno invece la migliore fu circa un mese dopo contro Toronto. Questa volta, complice anche il fatto che i suoi fossero a -18 nel terzo quarto, Kobe restò in campo fino alla fine, guidando la rimonta e segnando l’incredibile e forse irripetibile cifra di OTTANTUNO punti. Eh ma gioca da solo. Eh ma non coinvolge i compagni. Finisce la stagione con 34,8 di media. Buonanotte.

Passo cinque: lo stupro. Estate 2003. Il numero 8 (cambierà col 24 nel 2006) è in Colorado per un piccolo intervento al ginocchio. Arriva la doccia fredda. Una inserviente lo denuncia per stupro. Kobe (moglie e due figlie a carico, tra l’altro) ammette il rapporto ma dice che era consensuale. Diffamazione per cercare notorietà e soldi o realtà non spetta a noi giudicarlo. Lo raccontiamo qui per sottolineare ancora una volta la mentalità incredibile del Kobe uomo oltre che giocatore. Perché giocare sotto la pressione dei media e degli haters è un conto, ma farlo sapendo di rischiare di passare gli ultimi anni di carriera dietro le sbarre, beh fa tutto un altro effetto. Per non parlare poi di sponsor milionari che se ne vanno, mezzi amici che si allontanano, carro degli haters che si riempie a dismisura che neanche la metro nell’ora di punta. In campo non sembra accorgersi di nulla. Dice, rendendo meravigliosamente l’idea: “quando metto la mia armatura viola, niente mi può scalfire.” Il processo finirà con una transazione economica. A livello di giudizi morali ognuno tragga le sue conclusioni. Cestisticamente parlando, giù il cappello.

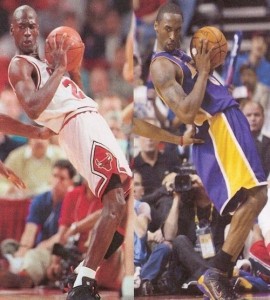

Passo sei: il nuovo Jordan. In tantissimi, soprattutto i tifosi di Michael, si arrabbiano se sentono il paragone con quello che per molti è il più forte cestista di tutti i tempi, e tuttavia non si può negare come Kobe abbia attinto dal repertorio del migliore per cercare di portare il suo gioco allo stesso livello, e magari anche oltre. Le movenze spalle a canestro, la schiena che si inarca al contatto col difensore e il giro e tiro immarcabile. Il primo passo, l’arresto e tiro sulla testa dell’avversario sfruttando i mezzi atletici superiori. Andando oltre, la volontà di avere sempre i possessi decisivi, la scuola presso lo stesso coach che guidò Jordan ai sei titoli e le stesse libertà tattiche all’interno del suo complesso attacco “triangolo”. La forza realizzativa, ma anche quella difensiva spesso non enfatizzata ma enorme per entrambi. Che piaccia o no, il figlio di Philadelphia è il solo che oggi possa reggere il paragone col 23 dei Bulls senza finirne schiacciato, o ridicolizzato.

Passo sette: il competitore. È l’ultimo dei sette passi che il mamba nero ci può concedere. Giusto spenderlo per quello che maggiormente riassume il Kobe giocatore. Una voglia di vincere feroce, al limite dell’ossessione, forse anche oltre. Non ci può essere nulla di meno se non un fuoco come questo a bruciarti dentro per spingerti ad alzarti ogni giorno alle quattro di mattina per andare in palestra ad allenarti, ovviamente da solo. Non può essere che questo a spingerti, dopo aver vinto tutto coi Lakers e con la nazionale, a chiamare uno dei più forti e tecnici pivot viventi, Hakeem Olajuwon, per ricevere lezioni di gioco spalle a canestro per una intera estate (anno di grazia 2009) per affinare la tua già eccellente tecnica. Per aggiungere ancora qualche aneddoto (fonte l’immenso Federico Buffa): Bryant conosce tutti i giochi della squadra, e fin lì dovrebbe essere così per tutti, anche se i libri degli schemi nella NBA assomigliano più ad un elenco telefonico che ad un semplice quaderno di appunti. Ma lui li conosce per tutti i ruoli, non solo per il suo, e per di più interroga. Sì, interroga i compagni durante l’allenamento per sapere cosa farebbero in determinate situazioni di gioco. E non vorreste farvi trovare impreparati, credetemi.. Oggi, a 35 anni, è reduce da un tremendo infortunio che ne ha causato la lacerazione del tendine di Achille. Normalmente alla vostra guardia trentacinquenne in queste condizioni preparereste una bella scrivania e un lavoro nello staff, come riconoscenza per quanto portato alla causa. I Lakers invece, come detto all’inizio, gli hanno esteso il contratto per altri due anni a cifre iperboliche, perché nessuno dubita del fatto che lui tornerà e sarà ancora decisivo per la sua squadra.

Mi piacerebbe davvero continuare a raccontare di questo cestista unico ed inimitabile, ma i sette passi sono andati, con la speranza che almeno qualcosa di nuovo ve lo abbiano raccontato. Peccato non poter andare oltre, ma il black mamba non fa sconti nemmeno qui.

Marco Minozzi